半导体工艺中亚20纳米缺陷与超薄(约1纳米厚)残留物的分析

Get the pdf download to your inbox:

背景

随着半导体器件尺寸的持续微缩与先进封装工艺的发展,消除亚20纳米级缺陷与表面污染物已成为关键挑战。要实现有效控制,必须精准识别缺陷/污染物的分子构成。虽然现有检测工具能发现20纳米尺度的缺陷,但传统分析技术(如XPS、ToF-SIMS或SEM/TEM EDX)难以明确污染源属性——尤其当涉及有机污染物时。

有机污染物在此尺度难以识别的根本原因在于:传统分析技术要么空间分辨率不足,要么仅能提供元素信息。红外光诱导力显微镜(IR PiFM)通过纳米级化学识别能力填补了这一技术空白。该技术将非接触式原子力显微镜与红外光谱学相结合,可同步获取纳米尺度的形貌与化学信息[1]。由于PiF-IR光谱与材料的傅里叶变换红外光谱完全匹配,可直接利用现有红外光谱库对IR PiFM分析的缺陷进行精准鉴定。

凭借PiFM技术优于5纳米的空间分辨率,即使面对多组分复合缺陷,也可通过缺陷不同区域的PiF-IR光谱多变量分析,实现各纯组分的精确解析。

结果与讨论

无机与有机纳米颗粒

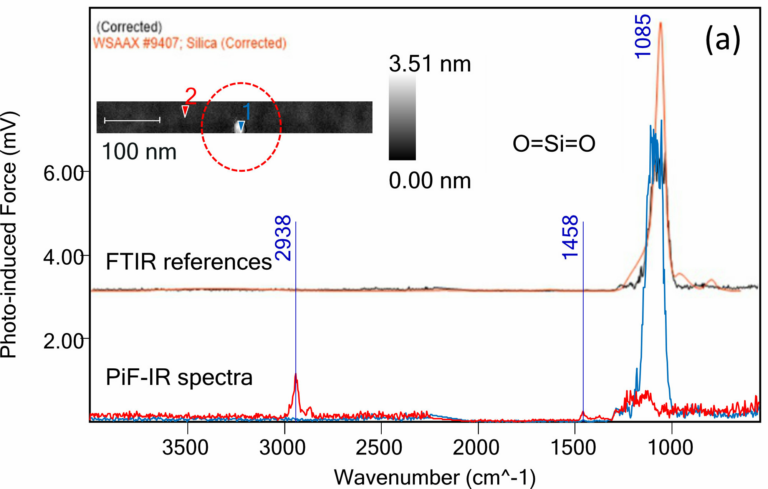

图1红色虚线框内检测到一个高度约3纳米的颗粒。该颗粒横向尺寸显示约为20纳米。由于AFM探针并非无限尖锐,该颗粒实际应为直径约3纳米的球体,其表观宽度因AFM探针约20纳米的曲率半径而产生扩张效应。在该颗粒上采集的蓝色PiF-IR光谱与Wiley红外光谱库中二氧化硅的橙色FTIR光谱高度吻合[2]。这表明无需任何推测即可通过PiF-IR光谱直接鉴定未知纳米颗粒。

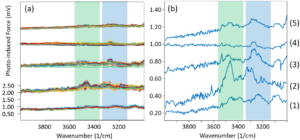

图2展示了利用PiF-IR光谱技术与PiFM成像实现纳米级材料直接鉴定的另一典型案例。该样品为沉积在云母表面的20纳米聚苯乙烯(PS)颗粒。插图分别呈现AFM形貌图与PiFM化学成像图:PiFM图像本质为化学吸收分布图,显示材料对特定波数光的吸收强度——1492 cm⁻¹波段突出PS颗粒,1025 cm⁻¹波段凸显云母基底。受探针曲率半径影响,形貌图中的横向尺寸再次出现扩张现象,因此颗粒高度仍为直径测量的最可靠参数。

在纳米颗粒上采集的红色PiF-IR光谱与在基底采集的蓝色光谱,分别与聚苯乙烯(橙色)和云母(绿色)的FTIR光谱高度吻合。对于PS颗粒,所有FTIR特征峰均清晰呈现于其PiF-IR光谱中。颗粒光谱在1100-1350 cm⁻¹区间出现的附加峰,可能源于分散纳米颗粒时使用的表面活性剂层。

Get the pdf download to your inbox:

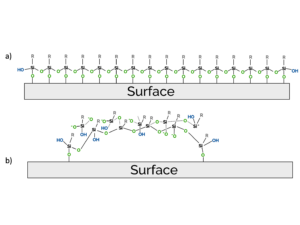

超薄残留物

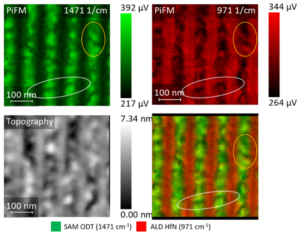

除颗粒缺陷外,表面污染是半导体工艺中的另一重大难题。不洁表面会干扰现代先进封装工艺中的键合过程。对于单分子层污染物,连检测其存在都极为困难,更毋庸说实现精准鉴定。当前多数研究者只能依靠水接触角测量等不可靠数据对样品表面状况进行间接推断。而PiF-IR光谱与PiFM成像技术能直接检测并表征单分子层。

图3a底部展示了在存储容器内”洁净”晶圆上获取的五组PiF-IR光谱。这些光谱虽采集自5个不同位点却呈现高度一致性,表明表面化学性质均匀。除1130 cm⁻¹处的氧化硅特征峰外,光谱在约1250 cm⁻¹处呈现显著峰位。将这些光谱进行平均处理(蓝色光谱)并通过Wiley红外光谱库检索,发现其与全氟聚醚(PFPE)的FTIR参考光谱(橙色)高度匹配。结合超平坦表面形貌特征,可判定PFPE为覆盖均匀的构象型单分子层。

需特别注意,尽管图3a与3b中的表面被不同分子污染,硅基底的微观粗糙度始终保持不变,这表明污染物层极薄。此外,在1130 cm⁻¹波段凸显氧化硅的PiFM图像显示,经等离子清洗后的表面对比度变化远高于原始表面,这与光谱中观察到的峰值强度变化相一致,暗示不同位点氧化层的细微差异。这充分证明了纳米级红外测量在表面制备检测中的实用价值。若无PiF-IR光谱技术,此类表面污染根本无法被察觉,更毋庸追溯其污染源。

另一典型案例是对混合键合制备过程中铜表面清洁度的检测。随着先进封装向更高互连密度发展,混合键合正逐步取代热压键合成为主流技术。实现成功混合键合的关键在于获得超平坦、光滑、清洁且亲水的介电质表面,其需具备可瞬时键合的Si-OH终端(在25°C接触条件下)。此外,为形成优质金属键合,铜表面必须彻底去除有机污染物与碳化物,以免阻碍铜界面晶粒的真实生长。已知用作凹陷铜保护抑制剂的苯并三唑(BTA),会与铜离子反应形成难以去除的Cu(II)-BTA聚合物薄层[3]。

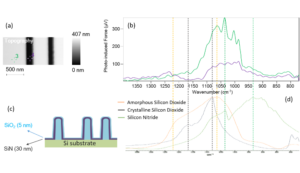

图4展示了四种铜表面的平均PiF-IR光谱:(a)电镀原样;(b)电镀铜经BTA处理后;(c)电镀铜经化学机械抛光(CMP)后;(d)CMP后经氩离子清洗。电镀原样铜(图4a)在730 cm⁻¹处出现可归属为氧化铜的特征峰。当铜经BTA处理(图4b)后,在795 cm⁻¹和755 cm⁻¹处出现两个新峰,这些峰源自BTA中苯环的C-H伸缩振动,明确指示Cu-BTA聚合物的形成[3]。这两个峰同样存在于经CMP处理的铜样品中(图4c),尽管795 cm⁻¹峰表现为新峰的肩峰。在615 cm⁻¹处出现的显著新峰通常与Cu₂O₄相关。当同一样品经氩离子束清洗后(图4d),铜表面基本洁净,仅在805 cm⁻¹处残留微小峰位(可能源自AFM探针的氧化物峰)。需注意所有光谱中905 cm⁻¹处的尖锐特征为激光功率归一化产生的伪峰,可予以忽略。

尽管XPS等表面敏感技术也能检测Cu-BTA络合物,但PiFM技术的优势在于其空间分辨率允许对尺寸小于1微米的单个铜垫进行独立检测。

图4. 不同铜表面的平均PiF-IR光谱:(a)电镀原样;(b)电镀铜经BTA处理后;(c)电镀铜经化学机械抛光(CMP)后;(d)CMP后经氩离子清洗。

结论

红外光诱导力显微镜(IR PiFM)能够对亚20纳米缺陷进行化学识别,无论其属于有机或无机材料。该技术还可高效检测并表征单分子层残留物,且不会对样品造成污染。相较于通常会产生碳沉积污染的SEM分析技术,这具有显著优势。

IR PiFM能灵敏检测化学机械抛光后的残留物,甚至可应用于铜-铜混合键合所需的单个铜垫表面分析;其评估清洗后二氧化硅表面Si-OH键密度的能力已在另一篇应用指南中详述。当前IR PiFM设备支持12英寸晶圆分析,具备多项自动化功能(包括基于KLARF缺陷坐标文件的自动缺陷分析)。

欢迎联系我们的专业技术团队,为您提供缺陷与残留物分析解决方案及样品定制化演示。

参考文献

- D. Nowak, W. Morrison, H. K. Wickramasinghe, J. Jahng, E. Potma, L. Wan, R. Ruiz, T. R. Albrecht, K. Schmidt, J. Frommer, D. P. Sanders, and S. Park, “Nanoscale chemical imaging by photoinduced force microscopy,” Sci. Adv., 2:e1501571 (2016).

- KnowItAll IR Spectral Database Collection – Wiley Science Solutions provides the library and the search algorithm.

- Q. Wang, B. Tan, S. Tian, C. Han, L. Yang and B. Gao, “Study on infrared spectrum detection and analysis of BTA residual after copper CMP,” 2019 China Semiconductor Technology International Conference (CSTIC), Shanghai, China, pp. 1-3 (2019).

- A. Chen, H. Long, X. Li, Y. Li, G. Yang, and P. Lu, “Controlled growth and characteristics of single-phase Cu2O and CuO films by pulsed laser deposition”, Vacuum 83, pp. 927-930 (2009)

Interested in a niche application?

Ask us, we may have already studied it.